Eugenetica, Bassa Natalità e Politiche Familiari: Un Viaggio nel Tempo e nel Futuro

Eugenetica, Bassa Natalità e Politiche Familiari: Un Viaggio nel Tempo e nel Futuro continua la lettura….

Eugenetica, Bassa Natalità e Politiche Familiari: Un Viaggio nel Tempo e nel Futuro continua la lettura….

Eugenetica, Bassa Natalità e Politiche Familiari: Un Viaggio nel Tempo e nel Futuro continua la lettura….

Eugenetica, Bassa Natalità e Politiche Familiari: Un Viaggio nel Tempo e nel Futuro continua la lettura….

Napoli vs. Roma 2-2: epilogo di un’annata storta continua la lettura….

Napoli vs. Roma 2-2: epilogo di un’annata storta continua la lettura….

di Angela Pascale

I consultori familiari sono un pilastro essenziale per la salute delle donne in Italia, nati da una lunga battaglia legislativa per proteggere il benessere femminile. La legge del 29 luglio 1975, n. 405, li istituì come luoghi dedicati alla tutela della salute femminile in tutte le sue fasi di vita. continua la lettura….

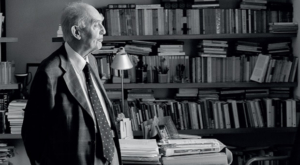

Aldo Masullo e il Risorgimento della Pace a Napoli continua la lettura….

Aldo Masullo e il Risorgimento della Pace a Napoli continua la lettura….

Empoli vs. Napoli 1-0: anatomia di una caduta (libera) continua la lettura….

Empoli vs. Napoli 1-0: anatomia di una caduta (libera) continua la lettura….

Salute Mentale: una prevenzione difficile ma non impossibile. continua la lettura….

Salute Mentale: una prevenzione difficile ma non impossibile. continua la lettura….

Napoli vs. Frosinone 2-2: breve epilogo drammatico di una difesa indifendibile

Napoli vs. Frosinone 2-2: breve epilogo drammatico di una difesa indifendibile

Ennesima delusione per il Napoli di Calzona che non va oltre il pareggio in casa contro il Frosinone. I quattro goal sono tutti siglati da giocatori di proprietà del Napoli ma finisce 2-2. Meret e Osimhen sono croce e delizia di una squadra sempre più in difficoltà. continua la lettura….

Ombre sulla sicurezza: la necessità di un codice identificativo per le forze dell’ordine in Italia continua la lettura….

Ombre sulla sicurezza: la necessità di un codice identificativo per le forze dell’ordine in Italia continua la lettura….